拉康精神分析理论碎片

[1][英] 迪伦・埃文斯. 拉康精神分析介绍性辞典 [M]. 李新雨,译. 重庆:西南师范大学出版社,2021.

[2] 吴琼. 雅克・拉康:阅读你的症状 [M]. 北京:中国人民大学出版社,2011.

[3][斯洛文尼亚] 斯拉沃热・齐泽克. 意识形态的崇高客体(第二版)[M]. 季广茂,译. 北京:中央编译出版社,2017.

[4][英] 肖恩・霍默. 导读拉康 [M]. 李新雨,译. 重庆:重庆大学出版社,2014.

其中有一部分内容是自己的幻觉演绎出来的,不一定准确。上面四个参考文献在下面有对应的标号。

语言的魔法

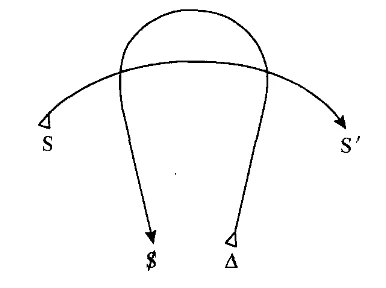

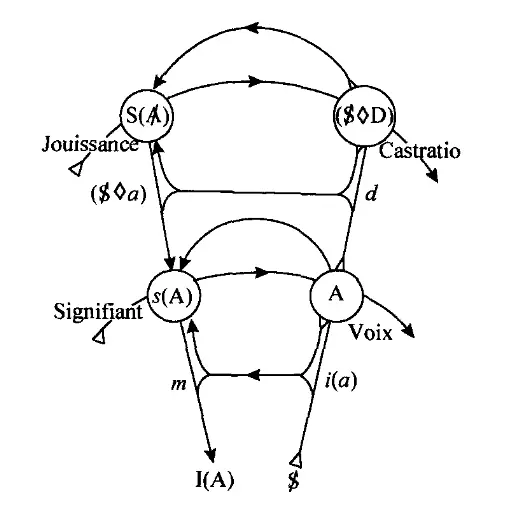

我们在刚出生的时候是不会说话的,甚至连站立都做不到,通过他者的教育我们才逐渐成为一个立地的人。通过学习他者的语言,我们从生物意义上的人变成了社会意义上的人。拉康把这个社会化的过程通过一幅图表示了出来,称为欲望图解的基本单位:

\(\mathrm{S}\) 表示一个能指(Signifier)。能指是语言的符号,是字符的形象或者声音。如古人用一个像月牙的象形符号来表示月亮,随着时间的推移演变为现在的 “月” 字,“月” 字就是一个能指。

\(\mathrm{S'}\) 表示另一个能指。\(\mathrm{S \to S'}\) 为能指链,是一串语言符号的链条。如 “我想吃苹果” 这五个符号是一串能指链。

\(\Delta\) 表示没有被社会化的、原初的、前于语言的人,包含人的 “动物本能的部分”。如我们是从猴子进化而来的。

\(\mathrm{\not{S}}\) 表示被社会化后的人(Subject)。画了一条杠代表我们的 “生物本能的部分” 被世俗规矩所约束了,我们不愿意做违反社会秩序的事。如我们不会在厕所之外且有人看到的地方随地大小便,因为语言,或者说符号系统、象征秩序、大他者(Other)不允许我们这么做。

\(\Delta \to \mathrm{\not{S}}\) 与能指链相交,代表我们通过语言在《地球 Online》这款游戏里正式注册了一个账号 —— 在此之前我们都是云玩家。有句话叫人只能死两次,第一次是医学意义上的死亡,第二次是社会意义上的死亡:被所有人遗忘。相对应地,人被社会化可以理解为是人的 “第二次出生”:人被登记在象征界里了。

\(\Delta \to \mathrm{\not{S}}\) 的方向与能指链的方向相反,代表一句话的意义从其接收者的角度来看,是在接收完之后被回溯性建构的。如儿童被家长教育不能随地大小便,他们刚开始是不知道家长的语音是什么意思的,在经过多次的言传身教,在头脑中建立起条件反射之后,儿童才逐渐地理解 “不能随地大小便” 这句话是什么意思;一个更易懂的例子是:在学习英语单词时,我们是不知道 “apple” 这五个字母为什么是用来代表苹果的,只能先把它记住,在后来的使用过程中就用它代表苹果,因为大家都是这样使用的;也可以理解为:我们需要通过后文来理解前文的意思,如 “我想吃苹果”,当只听到 “我想” 这两个字时,我们可能不明白对方在表达什么,只有在听完这五个字之后,我们才能明白对方在表达什么。

换喻和隐喻

我们通过语言进入了社会。在组织和理解语言的过程中,我们会使用换喻和隐喻。换喻是平行于一句话的阅读方向的,我们把一些词语组织起来形成一句完整的话,杠的维持代表我们组织语言、理解语言的时延;隐喻是垂直于一句话的阅读方向的,我们选择一些特定的词语来表达某种意思,杠的穿越代表我们成功埋下或者挖出一个词的意思。

汉字的造字法有象形和指事,组字法有会意和形声,用字法有转注和假借,在使用语言的过程中,一个符号可以被延申出多种意义,一个能指的所指(signified)可以有多个,即老子《道德经》里的 “名可名,非常名”。

\[ \frac{\mathrm{S}}{s} \]

如 “生” 这个能指的所指有 “live”、“produce”、“organism”、“raw”、“student”、“-er” 等,为了理解生这个能指的意指,我们要依靠它的上下文,把能指和能指之间建立起联系,找出它们的表意功能,这叫换喻或者转喻。如当我们看到 “我想吃苹果” 这句话,这时我们理解的 “苹果” 是指那个红的、圆的、甜的东西 —— 不会指苹果手机,因为我们是正常人,不会吃手机。我们通过 “我想吃” 这几个能指,加上一系列被隐藏在当前语境背后的能指链,或者说是被我们之前所获得的知识(\(\mathrm{S_2}\)),来换喻出了 “苹果” 在当前语境下的含义。拉康将其形式化地表示为换喻公式:

\[ f\mathrm{(S...S')S \cong S(-)}s \]

这读作:能指与能指相联系的表意功能全等于对杠的维持 [1,P222]。杠 \(-\) 是从能指 \(\mathrm{S}\) 指向所指 \(s\) 的阻抗,从能指到所指的指向关系被称为意指 \(f\mathrm{S}\)[1,P218],但是这种指向关系被它们中间的那一道杠阻断了。从语言理解者的角度来看,当这道杠正在被维持的时候,代表我们大脑的语言解析器正在工作中,我们正在试图理解某个能指意指的是什么所指;从语言组织者的角度来看,当这道杠正在被维持的时候,代表我们正在组织语言中,一句话里每个词的意思还没有被相对地固定下来。

相对立的,当这道杠被穿越的时候,代表某个词的意思已经相对地被固定下来了。当我们在组织一句话的时候,比如 “我想吃苹果”,如果我们想表达一种并不严肃的态度,我们可以把 “我” 替代成 “俺”、“咱” 来隐喻一种并不严肃的态度;当我们在理解一句话的时候,比如 “我想买爱疯手机”,我们会把 “爱疯手机” 看作隐喻的是一个电子产品,它替代的是 “IPhone” 这个能指,而不是关于 “爱” 和 “疯” 的。拉康将其形式化地表示为隐喻公式:

\[ f\mathrm{(\frac{S'}{S})S \cong S(+)}s \]

这读作:一个能指替代另一能指的表意功能全等于对杠的穿越 [1,P218-219]。

理想自我和自我理想

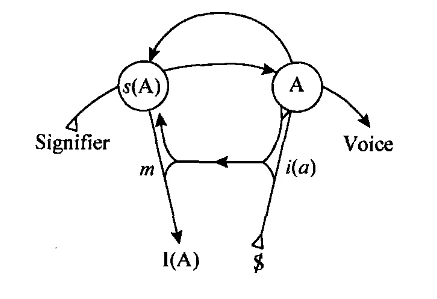

\(i(o)\):imaginary other:想象性他者。或者叫 \(i(a)\)(autre)。这里的 \(o\) 和 \(a\) 是同一个意思。小写的字母与想象界有关 [2,P643]。

理想自我 \(i(a)\) 是我们看自己,我们以这种形象显得可爱,这种形象代表着我们想成为怎样的人,是对形象的想象性认同。

自我理想 \(\mathrm{I(A)}\) 是我们透过某个位置被人看,别人从那个位置观察我们,我们从那个位置审视自己,以便我们显得可爱,是对位置的象征性认同 [3,P147]。

例如,小明的理想自我是一个穿着白大褂、救死扶伤的人的形象,自我理想是医生这个工作岗位。

想象界和镜像阶段

想象界 \(\mathrm{I}\)(the Imaginary)是一个认同与镜映的领域 [4,P44]。是自我 \(e\) 和理想自我 \(i(a)\) 的舞台。在 6 至 18 个月之间,婴儿会通过一面镜子,或者通过一个他者,把自己和外部世界区分开来。具体地说,婴儿把镜子里的形象认作了自己,或者把他人的指认认作了自己,但是还没法完全地控制自己的身体,破碎的自体感和完整的镜像之间的冲突促使了 \(e\) 的诞生,\(e\) 是对 \(i(a)\) 的误认 [2,P638]。

在拉康的理解中,想象性认同时常被设想为认同的一种理想状态,因为就自我的形成而言,完全自足的想象性认同实际是不存在的,自我与他人之间的镜像关系自始就受到了象征秩序的侵入。例如处在镜像阶段的婴儿,父母(他者)常常会指着镜中的它的形象说:“你看,这就是你,这就是我们可爱的小宝宝。” 从婴儿的角度说,父母所指认的这个形象(可爱)乃是它的理想自我的一个凝定点,它从这里获得了对自我的一种欣悦认定;可从主体 — 他者关系的误认结构说,父母的这一指认其实是他者的一种凝视,是处在象征秩序中的他者的一种凝视,主体从他者的这个凝视中得到一个讯息、一个指令或一种朝向未来的期待,并且去认同它,将它内化为自己的自我理想,以此完成其象征性认同。

在象征性认同中,根本的一点在于(大)他者的引入。在此,他者并不是现实的他人,不是站在镜子面前给孩子指认其理想认同对象的现实的父母,而是代表着象征秩序的父母所在的位置,是父母以期许的目光、以预期的话语指示出来的那个场所。[2,P639]

认同

这个图片上的字母是有不同的版本的 [2,P635][3,P144],一版是英语,一版是法语。具体地说,\(\mathrm{A}\)(Autre)和 \(\mathrm{O}\) (Other)都代表大他者,\(a\) 和 \(o\) 都代表小他者(other),\(e\)(ego)和 \(m\) (moi)都代表自我。

- \(m-i(a)\):镜像阶段。此站点就是一个 \(i(a)\),站点背后的人是 \(\mathrm{\not{S}}\),他由 \(m\) 和 \(i(a)\) 这两个部分组成。

- \(s\mathrm{(A)}\):大他者的意指,语言的意义。

- \(\mathrm{Signifier\to}\ s\mathrm{(A) \to A \to Voice}\):能指的意义被大他者剥离,只剩下了声音。如果大他者是个法语的语言环境,而我们又听不懂法语的话,法语对我们而言就只剩下了声音。

- \(\mathrm{\not{S}\to A} \to s\mathrm{(A) \to I(A)}\):通过大他者回溯地产生意义,获得自我理想。\(\mathrm{A}\) 告诉我们,医生是一个崇高的职业,于是小明会通过 \(s(\mathrm{A})\) 来 \(\mathrm{I(A)}\)。

- \(\mathrm{\not{S}\to}\ i(a) \to m \to \mathrm{I(A)}\):象征性认同通过想象性认同实现的短路。通过认同理想自我,获得自我和自我理想。小明的 \(i(a)\) 是一个穿着白大褂、救死扶伤的人的形象,于是他的 \(m\) 会做出一些行动,去获得 \(\mathrm{I(A)}\)。

- \(\mathrm{A}\to i(a) \to m \to s\mathrm{(A)}\):\(i(a)\) 把 \(\mathrm{A}\) 对 “我” 的象征的看转换为 “我” 对自己想象的看,来结构 “我” 的意义 [2,P640],\(m\) 并不是自发出现的,它被表示为一个转喻。

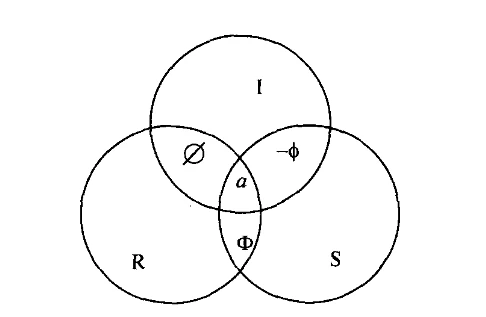

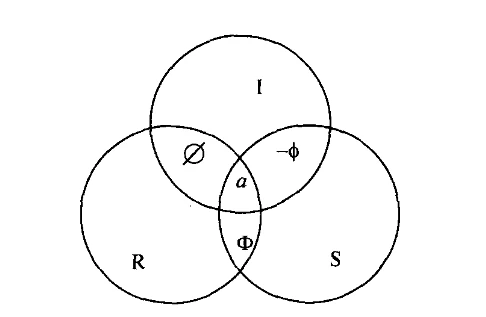

实在界和象征界

实在界 \(\mathrm{R}\)(the Real),是一个处处存在的东西,也处处不存在的东西,它是一元的 [1,P3]。简单地理解,就是死亡。以一个唯物主义者的视角看,可以理解为是在他死亡之后,或者在他出生之前,他 “所经历” 的世界;以一个唯我论者的视角来看,可以理解为是在他死亡之后,或者在他出生之前的整个世界;或者说,如果现在把所有有意识的活物都去除了,那么剩下的就是实在界。当我们感到肚子饿的时候,就是实在界的一次闯入,进而产生生理上的需要 [4,P111]。

象征界 \(\mathrm{S}\)(the Symbolic)是由缺席和在场的二元对立关系组成的。简单地理解,就是所有的他人,或者是语言。我们为什么要使用语言,是为了表达某种不常位于我们身边的东西。如我们在一个晴朗的白天说 “昨天晚上的月亮真好看”,这时候月亮是不在我们身边的,或者说我们白天多数时间是看不见它的,它不在场;当我们说 “我想吃苹果” 时,“苹果” 这个词语代表了苹果的实体,当我们正在使用这个词语时,可能身边并没有任何一个苹果,即苹果是缺位的。我们通过使用语言符号,把一个当前不在场的事物领进我们的对话环境里了,拉康把这称作 “词语是由缺位构成的在场”[1,P3]。

不完整的大他者

以法律为例子,我们之所以相信法律的权威,是因为我们从小就被他者教育要去遵守法律,法律被纳入了我们 “能指的共时网络” 里。但还是会有一些人去触犯它的,以故意杀人者为例子,或许他缺失一些教育,或许他压根就不把法律当回事。或者更简单地说,如果我们遇到一只野生的老虎,它也是不会遵守法律的,因为我们和它不在同一个层面里,它不懂人类的语言,为法律背书的是我们人类的集体无意识 \(\mathrm{A}\)。所以拉康说 “无意识是像语言那样被结构的”。

那谁又为我们的集体无意识背书呢?这种说法类似于:这本书上的文字只不过是一些抽象的符号,是用油墨印刷出来的,那这本书还有什么意义呢;人不过是由一些蛋白质、有机无机物组成的,那我们活着还有什么意义呢;大他者 \(\mathrm{A}\) 为我们背书,那谁又为大他者背书呢。如果我们坚持这种向上抽一道的、抬杠式的追问,这时候我们就会陷入一种虚无的状态,或者说陷入实在界里了。看似完整的象征界被实在界切开了一道裂缝,切成了一道一道的,变成了 \(\mathrm{\not{A}}\)。象征界本身是不完备的,我们总是会向实在界回归,就像刘慈欣说的,一切都将逝去,只有死神永生,这里的 “死神” 就是实在界。

当象征界被悬置的时候,想象界就落入了实在界。我们陷入了深渊里,陷入了一个大漩涡 \(\not{\mathrm{O}}\) 里,\(\not{\mathrm{A}}\) 和 \(\not{\mathrm{O}}\) 是同一个意思,是被画杠的大他者。但我们还是有着求生的本能的,生活还是有着希望的,为了回到码头上,我们需要一根救命的稻草,这根救命的稻草就是对象 \(a\),或者说是来自码头的薯条。

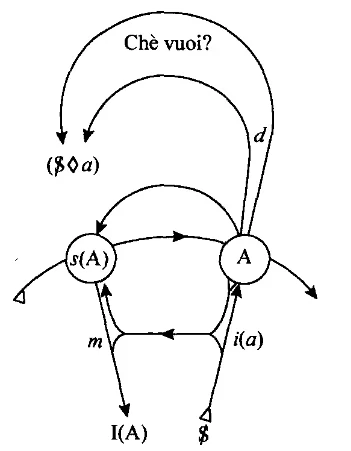

超越认同

对于接受精神分析的人来说,精神分析过程的最后时刻,恰恰就是他摆脱这一问题的时刻,即这样的时刻:他接受了大对体为他提供的、没有道理的存在。[3,P157]

- \(\mathrm{\not{S}\to A} \overset{d}{\to} \mathrm{Ch \overset{、}{e} \ voui?}\):我们要飞向何方?(向大他者提问:你想咋地?)

- \(\mathrm{\not{S}}\diamondsuit a\):去码头整点薯条。

对象 \(a\) 是一个容器,它什么都可以装。应用到电影里就是麦高芬,是群雄逐鹿的鹿。

\(\diamondsuit\) 表示了既析取又合取、既大于又小于、既围合又发展、既连接又分离的悖论关系 [1,P213][2,P648]。\(\mathrm{\not{S}}\diamondsuit a\) 可以读作 “分裂的主体在对象 a 面前的消隐” 或者 “对象 a 抹平了主体的分裂”。即当我们有事儿干的时候,我们就不会去想活着到底是为了什么。

俄狄浦斯阶段与菲勒斯

菲勒斯(Phallus)是阳具的图腾。而在拉康的语境下,它分为这三种:

实在的菲勒斯 \(\Pi\):解剖学意义上的男性生殖器官 [2,P620]。在以前医学不发达,没有检测方法的时候,我们只能等到孩子出生之后才能知道他 / 她的性别。对于一个刚出生的婴儿,对其性别身份的建构便是围绕着 “菲勒斯的缺席和在场” 实现的,即第一性征,而第二性征在是在青春期才发展出来的。

想象的菲勒斯 \(\phi\):弗洛伊德提出了人格的发展有五个阶段,约 0 至 3 岁为第一个阶段,这时候婴儿是刚和母体分离的,母亲是婴儿的第一个重要的人,因为孩子之前和母亲是一体的,孩子 “是” 母亲唯一重要的一方。而在某个时间点之后,孩子会发现自己并不是母亲唯一重要的一方,母亲在意的还有一方,而且那一方的身上有母亲所没有的东西,孩子会发现母亲的精力不是百分之百用在自己身上的,于是会想象自己缺了这个东西 [4,P74-75]。为什么是菲勒斯呢,因为父亲是作为一个母子二元关系的外人,是作为一个换喻的能指的,你是不可能不给孩子洗澡的。我们可以换一种与性别差异无关,但是同样道理的理解方式:在之前,你在学校里的每一场考试都得了第一名,分都是全班最高的。在之后,你的一个朋友取代了你的场场第一名,而且他还买了一本神秘的书。你会发现高分总是向你的朋友倾斜,于是会想象自己得不到第一名是不是因为少了这本书,即使你是有这本书的,你也可能会怀疑他的书是不是有什么更特别之处。这就像数学上的公理,拉康先默认它们是正确的,然后才由这个前提提出了想象的菲勒斯的概念,它就是那一本缺失的书,第一名这个名号就是母亲,与你竞争的这个朋友就是父亲。

这是拉康对弗洛伊德的俄狄浦斯情结的重写和进一步解释。虽然弗洛伊德的这一理论已经过时了,但笔者认为,拉康想要表达的是:我们每个人都会经历一个创伤,即与母亲逐步分离的过程。它打破了母子的二元关系,是由想象界进入象征界的创伤,被表示为 \(-\phi\)。而母子之前近乎一体的关系、孩子不用面对社会(象征界)的那个伊甸园的时期是 \(\Delta\),有着原乐(Jouissance)。\(\phi\) 是一个根本性缺失的东西,在进入象征界之后,孩子为了弥补这个缺失,会转而追求 \(\Phi\)。

象征的菲勒斯 \(\Phi\):权力和荣誉的象征。有句话叫:国王如果认为自己真的是国王,那他就有大问题了,因为国王这个身份是由他者所委任的,不存在真实的世界的王。精神病患者的镜像阶段是失败的,他会认为他就是最大的 \(\Phi\),与实在界合为了一体,不存在想象界的自我和镜我。

需要、要求和欲望

需要(need)是有机体内部的一种不平衡的状态,表现为对内外环境的欲求。马斯洛的需求层次理论认为,生理需要是最底层的需要,如吃饭,不吃饭就会有生命的危险。

要求 \(\mathrm{D}\)(demand)是通过语言说出来的,是欲望在象征界的现身。它表达的是需要,它只能围绕着欲望转圈,而不能完全地抵达欲望,在语言的裂缝里有一个缺失的能指 \(\mathrm{S(\not{A})}\),就是想象的菲勒斯。

欲望 \(d\)(desire)是一个不能被完全满足的东西,是从要求中减去需要的剩余 [4,P97]。它和在 \(\Delta\) 里的原乐有关。如孩子在出生之前和母亲是一体的,孩子不用担心自己的生存问题,这时候孩子的欲望是永远可以被满足的。直到孩子出生,在出生之后的很长一段时间孩子也是不用担心吃饭的问题的,直到与母亲逐步分离(\(-\phi\)),进入象征界。

完整的欲望图

从临床的角度看,前三个欲望图是不存在的,起的是教学目的 [2,P633]。第一个欲望图表示了主体通过语言进入象征界;第二个欲望图加入了想象界,表示了认同的过程,由于拉康是不确定想象性认同是否是完全独立的,所以将其包裹在了象征性认同里;第三个欲望图表示主体发现了大对体中的不完整性,然后通过幻象公式 \(\mathrm{\not{S}}\diamondsuit a\) 抹平了自己的分裂;而第四个欲望图加入了实在界,加入了原乐被语言切割的过程。

- \(\mathrm{S(\not{A})}\):大他者中欠缺的能指,即想象的菲勒斯 [2,P651]。

- \(\mathrm{\not{S}\diamondsuit D}\):分裂的主体在要求面前消隐,或者叫驱力公式。比如我们在饿的时候说 “我饿了”,这时候我们就不会再去想抽象的问题。

- \(\mathrm{\not{S} \to A \to} d \to \mathrm{\not{S}} \diamondsuit a \to s\mathrm{(A)}\):\(\mathrm{\not{S}}\) 发现了 \(\mathrm{A}\) 不能完全地满足 \(d\),于是通过 \(\mathrm{\not{S}}\diamondsuit a\) 找回意义。这是一个正常的人经过虚无状态之后的情况。

- \(\mathrm{\not{S}\diamondsuit D} \to d \to \mathrm{\not{S}} \diamondsuit a \to \mathrm{S(\not{A})}\):\(\mathrm{\not{S}}\diamondsuit a\) 出现的原因是因为 \(\mathrm{S(\not{A})}\),而只靠 \(\mathrm{\not{S}\diamondsuit D}\) 不能完全满足你的 \(d\)。就像你只说我饿了是没有用的,你得找一个对象 \(a\) 来吃。

- \(\mathrm{Jouissance \to S(\not{A}) \to \not{S}\diamondsuit D \to Castratio}\):原乐被语言切割之后,通过 \(\mathrm{D}\) 表达出来之后仍然有表达不尽的剩余 \(\mathrm{S(\not{A})}\)。而在 \(\mathrm{\not{S}\diamondsuit D}\) 的背后,有的只是创伤性的场景:我们再也回不到 \(\Delta\) 了。

- \(\mathrm{\not{S}\diamondsuit D \to S(\not{A})}\):对缺失的想象的菲勒斯的追求。如果把这条路径推到极致,就是自杀 [2,P657]。自杀就是对全能性最极端的追求,自杀的人是渴望回到 \(\Delta\) 的阶段的,如果他通过这条路径抵达了 \(\mathrm{I(A)}\),那么这个 \(\mathrm{I(A)}\) 就是他自杀的象征性的动机。喜欢极限运动的人也是一样,比如在高楼之间跑酷,在高空跳伞,或者在游乐场坐过山车,都是对原乐的过度追求,或者叫死亡驱力。

人都有生本能和死本能。生本能代表着建立,比如吃饭、学习就是对自身的建立;死本能代表着毁坏,比如语言和肢体上的暴力,玩射击或动作类游戏,甚至于出门去玩、旅游,动动自己的筋骨、把自己身上的汗排出来,都是对死本能的转移。

主人能指与分析家话语

在拉康的精神分析理论中,主人能指(the master signifier)被记为 \(\mathrm{S_1}\)。它的特点是,它必须来依靠别的词语来解释它,它就像一块磁铁一样,把别的词语吸引了过来。比如在十六进制这个主人能指下,8+8=10 这个计算就是正确的;在自然单位制下,光速是等于 1 的;在海德格尔下,将来比当前是重要的。主人能指主导了其他能指的意义。

在这个被拉康称为 “分析家话语” 的式子下,从左下角顺时针旋转的四个位置分别为真理(truth)、代理(agent)、他者(other)和产品(product)。真理是被隐藏起来的东西,代理是信息的发送者,他者是接受者,产品是言说的效果。

\[ \frac{a}{\mathrm{S_2}} \to \frac{\mathrm{\not{S}}}{\mathrm{S_1}} \]

按笔者个人的理解,S2 就是以前看过的文字,a 可以理解为一种表达的需求,S 杠是本人(当打字复盘时,自己既是信息的发送者也是接受者),S1 是被咳出的主人能指。

哲学家吃饭问题

有三个哲学家坐在一张桌子上准备吃饭,而且他们定的规矩还比较奇怪:

- 桌子上一共只有三根筷子,筷子的数量是有限的,且在同一个时间只能由一个人拿起来一根筷子。(互斥条件)

- 当一个人拿起一根筷子之后,除非他吃完饭了,否则他是不会主动放下他已经拿到的筷子的。只有当他吃完饭之后,他才能放下他之前拿到的筷子,让别人拿。而一个人必须要有两根筷子才能吃饭。(持有并等待条件)

- 一个人不能把别人已经拿到的筷子抢过来给自己用。(非抢占条件)

- 这个桌子是圆桌,在每个哲学家的左手边和右手边各放一根筷子,且一个人只能拿这离他最近的两个筷子,不能拿别的。(循环等待条件)

现在存在这样一种情况:这三个人都先把他们左手边的筷子拿了,都在等右手边的筷子,除非两根筷子都拿到了,否则他们是不会放下已经拿到的筷子的,于是他们就在这里一直等了。现在我们要给他们改一下规矩,他们应该怎么做才能保证所有人都能吃上饭。

- 消除互斥条件:

- 把一根筷子折成两根(磁盘共享)。

- 或者请一个新人来,当某人想吃饭的时候,必须请示这个新人,让新人给他一次发两根筷子(打印机共享)。

- 消除持有并等待条件:

- 每个人在想吃饭的时候,必须一次性把两根筷子都拿了。(一次性请求所有资源)

- 或者当某个人拿不到另一根筷子的时候,要主动把他已经拿到的筷子给放下。(释放没有使用完的资源,可能前功尽弃)

- 消除非抢占条件:

- 当某人想吃饭但是拿不到筷子的时候,可以把别人的筷子抢过来(CPU 调度、内存管理)。

- 消除循环等待条件:

- 给这三个筷子编上 1、2、3 号,当某个人拿筷子的时候,必须先拿编号较小的。如 1-A-2-B-3-C-1,这里 A 把 1 拿了,B 把 2 拿了,C 必须先拿 1,拿不了就等,在等的时间里 B 可以把 3 拿了,然后释放 2 和 3,然后 A 拿 2、释放 1 和 2,C 再拿 1 和 3

- 或者让奇数号的哲学家必须先拿他左边,后拿他右边的,而偶数号哲学家则与之相反。如 1-A-2-B-3-C-1,这里 A 把 1 拿了,B 必须先拿 3 拿不了 2,于是 2 可以被 A 拿,然后 A 释放 1 和 2

- 动态避免或检测修复:时间成本和程序复杂性高

- 不予理睬:让这三个人从头来一遍(终止线程、重启)

参考书:《操作系统之哲学原理》第 9 章