人和人之间为什么会出现误解

实例

笔者在一家汽车线束加工厂工作,这个例子来自于笔者师父张三亲身经历的一次故事。

厂里有个不成文的规矩:白班的线穿完之后才能穿夜班的。假设现在你是夜班的线长王五,你来到现场后,看到白班的人已经下班了,夜班的线也已经被穿了一点了,但是桌子上还放有一小批线,而且是白班的线,请问这时候你会怎么想。

都说白班的先干完之后才能干夜班,那现在还有白班线,那肯定是张三偷懒了,他只干大批量的,不干小批量的,他把大批量的夜班的线给穿了,然后小批量难穿,不穿直接起来走了。张三想我们明明每天都是把白班线穿完之后才走的,那为什么还会有白班的线没穿呢?

张三所在的铆压区分为两个小组,我们称为一组和二组。张三在二组工作,当二组的线较少时,张三有时会向一组的线长去讨要一些线,一组的线长也很乐意给,因为他们的任务通常比我们多。

这一天下午,一组的线长一如往常那样主动询问张三是否可以帮忙穿一些线,由于张三这时候任务是不多也不少的,于是他就先答应了。于是一组线长把一些小批量的线放在了桌子上。

后来张三感到任务比较多了,他可能穿不了,于是他就又把那一小批量线又还给了他们,放在了一组的线架子上。不知道一组的线长知不知道。

到了晚上快要下班了,这时候张三把二组的任务都干完了走了。交接班的师傅也来了,看到二组现在是没有线的,就问线长。这时候二组白班的线长李四(呃注意,每个小组白班和夜班也是各有一个线长的,所以铆压区一共有四个线长,但是这个故事里只涉及到三个)又去一组的线架子上,又把那一小批线拿过来了,放在了二组桌子上。又过了一段时间,二组白班的线长李四也下班了。

但是二组夜班的师傅可能不知道,那个一组线塞子的型号对应哪一个塞子,所以那一小批线就一直没有人穿,到后来二组夜班的线长王五来看见了,看到那个还是白班的线,就出现了开头那一幕。

对于张三来说,他们确实是把二组白班的线干完了,下班了没毛病。他没想到王五会误解他,因为他猜测一组的线长已经发现那批线被送回去了。

对李四来说,虽然他是白班的线长,但是夜班的人来了,没线穿了,他也乐意去帮助他们。他没想到他拿的这批钱会成为张三的一个锅。

对王五来说,他是夜班线长,看到了白班线还没穿完,感到有人不守规矩也是正常的。但是他不知道那批线是李四拿过来的,也不知道夜班的师傅不知道怎么穿。

照这么说,其实张三挺厉害的,他两个小组线的塞子型号都知道。能做到这一点的人真的不多。

话说回来,这个故事的结果是王五误解了张三没有把白班的任务干完。王五根据已有的信息(未知)推断,那批一组的白班线是张三拿过来的。但它其实是李四拿过来的,但张三李四都已经下班了。根据每一个人所持有的有限信息,确实没有人会认为自己是错的。

这个问题的关键在于,一组的线应不应该让二组的人来做。由于当一组活多时,二组的人是会去帮忙的,所以或许可以回答为是;当两组活都多时,二组的人又要先保证干完本组的活,所以或许可以回答为否。张三有没有错,取决的是这个问题的答案。

上面和下面举的例子,都是当事人之间不存在对话和交流的过程的。如果是单向流动,这有点像笔者在书里看到的一段话:

简单地说,我们通常的倾听方式忽视或者拒绝了他人的相异性。我们很少听到,是什么让另一个人讲述的故事对那个人自己来说是独特、特殊的。我们很快把这个故事同化到另一些我们已经听过的、其他人谈及他们自己的故事中去,或者同化到那些我们能够谈及的自己的故事中去, 而忽视了正在被讲述的故事和我们已经熟悉的故事之间的区别。我们匆忙地掩盖差异,让这些故事看起来如果不是完全相同的话,也至少是相似的。在我们认同他人以及想和他拥有某些共同之处的匆忙之中,我们强行地同等看待这些经常是不相称的故事,根据我们已经知晓的去删减我们正在听到的故事。我们发现最难听到的,是那些全新的和不同的东西:对我们自己,或对我们所知的范围来说相当异样的想法、体验,以及情感。

—— 布鲁斯・芬克《精神分析技术的基础:拉康派实践者指南》

以往的误解澄清

我在 2023 年说过一句话:“我在高考的时候一点都不紧张”。这句话很容易让不明就里的人误解成我在炫耀ˣ自己的能力,或者对考试本身有什么意见。事实上,我想表达的是:往大了说,当时我连活着的意义都不知道是什么。所以,高考这件事对我而言,是与我正在经历的其他大部分事情 ^ 一样,是一件同等重要、平常的事情。所以,高考考好了不会使我欢欣鼓舞,考差了也不会使我郁郁寡欢,高考给我带来的情绪强度,不管是正面的还是负面的,都近乎于无。但是,为什么我会认为对方误解了我?我一没有给出自己说的这句话的理由,二也没有询问对方。只是根据对方给出的反应,他说的某一句话来推测他;来猜测他认为我说这句话说得是否有问题。有没有可能是,对方压根没有误解我,而是 “我误解了他误解我”?我们不讨论这个问题 *ˣ。先假设他确实是误解了我,因为,我其实想说的是他对后半部分的误解。前面的思路没理顺。我回想起来这句话的后半部分是这样的:

我在高考的时候一点都不紧张,这可能是因为信息茧房 * 的正向作用

我认为他对我有误解,基于他的这句话:

虽然你在你们那个小镇 ^ 是成绩很好的,但是到了大学之后就不是这样ˣ的了

所以,他的误解可能是这样的:因为我在茧房 ^ 之外,比房里人知道的信息多,所以我才对高考有把握、不紧张。而我的表达恰恰和它相反:正因为我窝在茧房 * 之内,对茧房外一切与高考有关无关的事情都隔离了,只关注茧房内的信息,所以我才在高考前后都是平静的情绪。但是,这两种解释方式或许都对。让我们思考一下:在什么情况下,人会在一个信息茧房 ^ 之外的同时,在另一个信息茧房 * 之内?或者说,在什么情况下,人会同时处于两种信息环境中?

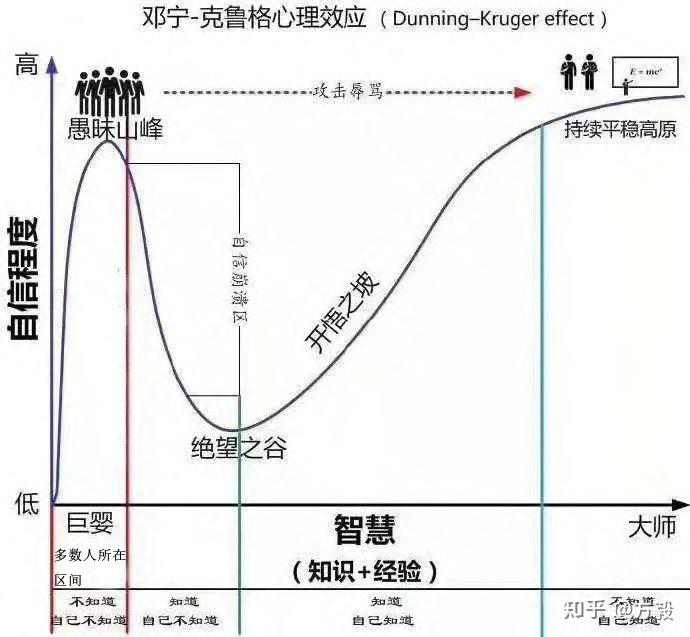

这句话最后还有几个字:“我在高考的时候一点都不紧张,这可能是因为信息茧房的正向作用,或者达克效应的分形”。网上流传着一张关于 “达克效应” 的误解图,横轴是人知道的信息量,纵轴是人的绝望或希望程度,当人知道的信息较少时,随着信息量的逐渐增加,人的希望也会逐渐增加,直到达到一个所谓 “愚昧之峰” 的顶点,在此之后曲线会极速地下降到 “绝望之谷”,再缓慢地爬升到 “开悟之坡”。

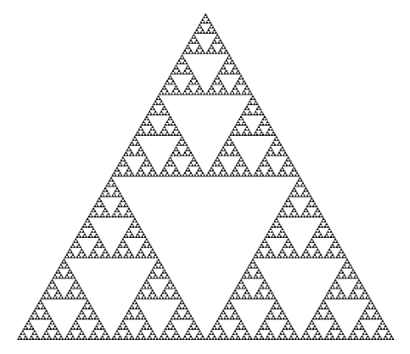

分形是我在数学教材里看到的一个概念,一个图形的局部与它的整体自相似,代表的图形是谢尔宾斯基三角形。

山外有山,房外有房。那么,我们所经历的 “达克效应” 的曲线,是否也是一个分形图形呢?比如我们在曲线下降再爬升后,以为我们已经在 “开悟之坡” 了,而事实上连 “愚昧之峰” 都没到?比如,达克效应的曲线图看着是挺有意思的,但它实际上是一种误解。人家原本的意思是:能力实际低的人会高估自己的能力,而能力高的人会低估自己的能力。所以我在说这句话的同时,甚至没有意识到,我所使用的是达克效应的误解版本。

如果他看出来问题了,那就是:我站在桥上看风景,他站在楼上看桥;分形地毯装饰了希尔伯特旅馆,桥墩子装饰了达克效应。这时候我们就能明白万能青年旅店《秦皇岛》第一句唱的是什么意思了:“站在能分割世界的桥,还是看不清在那些时刻遮蔽我们黑暗的心究竟是什么”。按它原本的歌词下文,当然可以解释成是 “海怪”;但在这里,我倾向于选择是那座 “分割世界的桥”。

痛苦之王 = 秦皇,我 = 岛,分割世界的桥 = AT 力场。

示例

信息不对等

先讨论一个问题。我们先定义一下:如果一个人做事时不以满足别人的期望为主要动力,那么他做的这件事就能够被称为是 “在为自己活”,反之就是在为别人活。那么,现在有一个过去从来没有听过为自己活的理念的人张三,在他看到李四说 “人要为自己活” 之后,认为李四说的非常对,于是,他开始做一些事情了。现在请问,张三之后做的事情算不算在为自己活?

- 李四的结论:人要为自己活

- 李四的前提:未知

- 张三所补全李四的前提:未知

- 我们预设的前提:如果一个人做事时不以满足别人的期望为主要动力,那么他做的这件事就能够被称为是 “在为自己活”,反之就是在为别人活

你可能会觉得这个问题的信息是远远不够的,因为我们不知道张三之后做的事情具体是什么、不知道李四是怎么想的、也不知道张三是 “如何看待” 李四的话的。我们假设:李四的前提与我们预设的一致,而张三不知道这个前提。

如果张三认为李四的话隐含了 “我想让你们听我的,你们都要为自己活啊”,即李四想用自己的话语把张三感染成一个不依靠别人话语的人,且李四确实有这个意思、张三听了李四的话之后,认同了他的期望,以满足李四的期望 “你们都要为自己活” 为主要动力来做事。那么?

对张三来说,他是不知道 “为自己活” 的前提的,所以对他来说,他意识不到自己的行为是在为李四活。但对知道这个前提的人来说,或许直到张三内摄进去李四的观念变成了张三自己的观念、张三依靠自己大于依靠李四的话语,这时候他才不算为李四活了。

强行关联

但如果李四的话的意思是:“人要为自己活,但是你听不听我的话都可以”。那么这涉及问题:

- “你听不听我的话都可以” 算不算李四对张三抱有期望?

比如当我们对别人说 “你要自己做决定” 的时候,往往抱有一种 “我不想让你依赖我,想让你自立” 的期望;说 “你要做自己” 的时候,期望对方是不得不做自己的。

先澄清一下什么叫期望,我此时对它的解释是:李四希望,张三未来的发展与自己当下的想象一致或部分一致。即期望是与想象绑定的,李四至少想象了两个东西:(1)张三在听到自己话之后,他可能的实际未来(2)我所希望的他的未来。我把这个 “做自己” 的楔子给你写出来了,续不续写由你自己决定。但我是抱有一种 “你的思路与我相似或不同” 的期待的。

如果按这么解释的话,那么,张三在听了李四的话之后,不管是照他的、还是不照他的做,最终都使得 “你听不听我的话都可以” 这个期望被满足了。

那这种情况下张三算不算在为李四活呢?这取决于张三知不知道我们预设的前提、以及在知道之后,把不把李四说的话当回事,把不把李四的话当成他做事的主要动力。

- 如果李四对张三是彻底不报任何期望的,那么李四 “不报期望” 本身是否算对张三的一种期望?

- 李四的信息传递目标一定有张三吗?

- 当李四给不在场的张三传递信息时,一定想象了他在场吗?

- 有想象就必有期望吗?

额外的前提

与之类似的问题是:如果赵四的愿望就是想满足刘能的愿望,从满足刘能愿望的过程中获得自身的快乐。那么赵四为实现这个自身愿望而做的事情,是为自己还是为刘能?

- 前提一:如果赵四跳舞是 “为满足刘能的愿望”,那么他跳舞就是 “为刘能”

- 前提二:如果赵四跳舞是 “为满足自己的愿望”,那么他跳舞就是 “为自己”

- 前提三:赵四自己的愿望 A 是 “在跳舞时满足刘能想看的愿望”

- 前提四:赵四跳舞是 “为满足自己的愿望 A”

根据前提二和四,可以得出结论:赵四跳舞是为自己。前提三 + 前提四 = 赵四跳舞是为满足 “在跳舞时满足刘能想看的愿望” 的自身愿望 A。根据前提一、三、四不能紧密得出结论 “赵四跳舞是为刘能”。因为 “在跳舞时满足刘能想看的愿望” 的这个愿望 A,是赵四自己的愿望,而不是刘能的愿望,刘能可能压根不想看他跳舞。

但是,如果我们再引入第五个前提:【如果赵四做事 A 是为了满足自己的愿望 B,且愿望 B 的内容是 “在做事 A 时满足别人的愿望 C”,那么赵四做事 A 就是 “为满足别人的愿望 C”】。那么这时候根据前提一、三、四、五,我们就可以得出结论:“赵四跳舞是为刘能” 了。且根据前提二、四得出的结论仍然成立。

从这里可以看到,在理解一句话的时候,我们心里是预设了很多前提的,而对于简单的一句话,说出这句话的人不一定会把他的所有前提都说出来。它的信息量是有限的,而在没有更多上下文的情况下,想要理解一句话,我们必须要根据自己已有的经验来补全这句话里的每一个前提。如果补出来的前提更多,结论可能会更多。

即使对同一个前提,我们的理解也可能是不一致的。这就类似于命题逻辑里的真值指派,我们说的一句话就类似于一个命题公式,这句话里的一些模糊和歧义的词语称为命题变元,而我们通过对这一句话里的每一个的命题变元的理解,一次句读方式的组合,称为对这句话的一次真值指派,或者叫语义赋值。在这次真值指派之后,通常会得到一个确定的结论,这个确定的结论称为我们对这句话的解释。

有时候,当我们想要反驳对方时,或许是不接受对方的真值指派和自己的不一致,想用自己的真值指派盖过别人的。如果把自己和对方的前提都列出来,会发现对方也可以解释成有效的,自己只是想要提出一种不同的解释角度。

一词多义

比如 “所有吃饱后的痛苦,都是吃饱了撑的” 这句话。对撑字的指派有:

- 撑大:“过去的吃饱经历把吃饱的阈值给拉高了,使得对于一个可以把体力值拉到位于过去和现在两个吃饱阈值之间的食物摄入量,可以使过去的自己吃饱,而不能使现在的自己吃饱”。即自己过去是吃饱的,而现在没有吃饱。这句话里的两个 “吃饱” 都是一个过去时,“吃饱后的痛苦” 是现在时,“吃饱后的痛苦” 意味着,在吃饱之后又过了一段时间后,变成没有吃饱了。吃饱和痛苦是不能同时存在的,有张音乐专辑叫《每到夜里我就很饿》就是这个意思:有痛苦,说明是现在没 " 吃饱”。

- 强的支撑,无底则无顶:“如果想要感受到上层需求没有被满足所带来的痛苦,前提是下层需求在此时一定是被满足了的”。就是你如果现在是饥饿的,当别人骂你的时候你就不会生气了,因为你的焦点是如何吃饭,而不是如何反驳他。你在学校里非常饿,点了一个外卖,去拿的时候发现被人偷了,请问这时候你出现的痛苦情绪是不是:吃饱了撑的?马斯洛需求金字塔里,当上层需求和下层需求没有被满足时,都会出现情绪,只是因人而异,强弱程度不同。越接近下层的,是未满足时的平均痛苦程度更大的,我们失去一个亲人或者好朋友的痛苦不一定比我们没吃一顿饭要轻。

- 弱的支撑,附加或强化:对于同一程度的刺激量,吃饱后所感受到的痛苦,比吃饱前的感受更强?或者吃饱的状态只是单纯地附加到了痛苦上,而这两者是互不干涉的?

- 衍生:吃饱破坏了消化系统的功能,一个问题解决后带来了新的问题。这种解释方式或许是最贴近俗语 “吃饱了撑的” 本意的。

不可靠的前提

又比如我以前写过的一段话:“只有自己等到重大变故之后才能改变”。因为我持有这几个前提:

- 如果没有获得 “改变的动力”,就必定不会改变

- 改变的动力只有 “痛苦” 和 “鼓励” 这两个

- 痛苦和鼓励的程度是可以被量化的

- 痛苦和鼓励的程度对 “触发改变” 的门限都很高

- 更大程度的痛苦相对于更大程度的鼓励更容易获得

- 我只想获得容易的那个动力

- 获得动力只能靠等

- 重大变故是高程度痛苦的唯一形式

列出来后才会发现,有些前提是站不住脚的。

殊途同归

当感谢者向被感谢者说 “谢谢” 后,被感谢者回答 “不客气”。这背后经历了什么样的过程呢?我认为不客气至少有两种意思。

第一种是,你 “不必” 表现的像一个客一样,不必散发出客的气息。意思是我们是平等的,你不用把自己当成是一个外人一样或者低我一些的人。这说明首先是,被感谢者认同了感谢者投射过来的,自己是比感谢者地位高的 —— 因为是这个被感谢的人向感谢者提供了帮助,对吧,就相当于主请客吃饭,那说明至少在结账,或者提供饭这个情境下,主的地位是比客高的。其次,在这个提供帮助的人接纳了自己的地位,确实是比另一方高的时候,然后又向被帮助的人说,我们的地位是一样高的。所以不客气的第一种意思是,被感谢者持有前提:

- 我是比你地位高的,即我是施予帮助的主

- 说谢谢是发生在上下级之间的,你给我说谢谢,说明你也是认为我是主

- 我认为平等比不平等好,平等会让双方都舒服

- 我想让我们都舒服

- 说 “不客气” 可以把不平等的地位拉成平等的

所以,我为了让你我都舒服,我要说 “不客气”,把这个不平等的地位给拉平了。

为什么我愿意向别人说谢谢,但是不愿意向别人说不客气,这可能是因为我想到的是第一种解释方式,但是我无法接纳自己是主。

不客气的第二种意思是,我认为你说谢谢的这个行为,“不像” 一个客所表现出来的。并且,我接纳了你的这个表现,因为我持有前提:

- 我认为我们本来就是平等的,或者是一路人

- 说谢谢的这个行为只有在同级之间才会发生

- 我想让我们是平等的,不知道你怎么想

- 只有双方都认为平等,才是平等

- 你说谢谢,说明你也认为我们也是平等的

所以,我认为你说 “谢谢” 表现得不像客。

何谓正确

“确” 纯按字形可附会为 “一个石头的角色、模范”,即用于判断正确的参照物、范本。

“正” 是判断的规则和过程,一个动词。如 “正衣冠” 意为把自己的衣冠调整为与模范一致。

当我们说对象 a 是 “正确” 的时候,是将其与对象 b 作比较之后,对对象 a 下的判断。对象 b 为 “确” 的范本,比较和判断的过程称为 “正”;如果对象 a 和对象 b 比较之后,符合我们判定 “正” 的规则,我们便称对象 a(相对于对象 b)是 “正确” 的。即

a 相对于 b 的正确性 = 正(a,b)

为什么说不存在 “完全正确” 的对象:

- 我们正的规则、确的范本不一致。

- 在正的规则一致的前提下,如果有一个对象是完全正确的话,那是没有比它 “更正确” 的范本的,所以我们无法判断它自身的正确性。

就像全能的上帝无法创造一块祂自己举不起来的石头 —— 除非祂在创造这块石头之前,把自己的 “举石头” 的能力开关给拨到 OFF。或者上帝也有能力修改判断正确的规则、把 bug 变成特性、或使你的请求无效化。

如果把 “确” 解释为 “精确、通透、详细”:

我们的一切所知都是错误的

对感觉系统的各个元素采用隐喻来加以解释是很有用的。我们可以把感觉系统看做是通往外部现实世界的一扇窗户。只有被我们的感受器所探测到并进行传递的那些感觉,才能够进行更高级的加工处理,但是由于感觉系统的接收能力是有限的,因而我们的知识也必然是有限的。想象你自己处在一个繁忙的城市里。同一时刻,有太多的光、声音和气味一起进入我们的感觉系统。我们有可能过分强调了物质世界中能够被我们探测到的那些属性的意义,却低估了我们不能察觉,或者需要通过特殊的载体加以转换才能察觉的那些属性的重要性。试想,如果我们的眼睛不能 “看到” 电磁波谱正常的可见部分,即我们所说的 “光”,却能够 “看到” 红外线,我们对 “现实世界” 的看法会产生怎样的改变?我们的昼夜节律还会保持不变吗?对我们的历史、买卖、时尚、哲学 —— 实际上对整个社会,会产生什么样的影响?最为重要的是,请考虑一下这对我们如何形成对现实世界的概念有何影响。因为我们通过如此有限的(因而是扭曲的)渠道来理解现实世界,所以不得不承认,我们所知的一切都是谬误的。然而,在我们的感觉器官的限度之内,我们还是能够粗略地描述我们是如何对探测到的海量信息进行加工处理的,只是要记住,周围的现实世界比我们所能感知到的要喧闹得多。

—— 罗伯特・索尔所《认知心理学(第八版)》