我的缺点

什么叫缺点

我认为缺是相对于满而言的,自身有缺点,说明至少有一个对应的完满形象或标准。

当我们说一个人有缺点,是指的他身上 “有” 一些东西吗?有缺点指的是,他身上相对于那个完满形象 “没有” 一些东西。那我们是否可以说,缺点是不在这个人身上的,而是在他身上之外的?比如我认为我的缺点是,间歇性地回忆过去一些不好的经历,可能会影响现在的正常生活。这个缺点是一种确确实实存在于自己身上的思维模式。那它是相对于哪个完满形象而缺的呢?是另一种遇事就翻篇儿的人吗?如果这么说的话,那么我的这个缺点,实际上是依照着他而存在的吗?

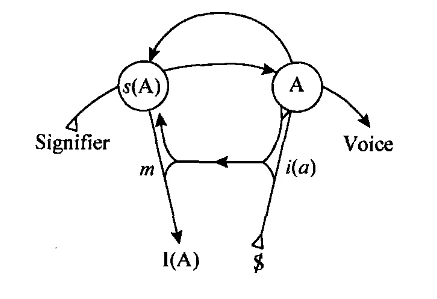

缺字的左边是一个缶,陶罐有缺点,就是它身上破了一个洞,掉了一个陶片。那这个缺失的陶片是 “不在” 它身上的。即使它身上有这个洞,我们也还能把它看成是一个罐。因为这个缺失的陶片是 “在” 他的身上的,在他的 “格式塔” 身上。如果用拉康的欲望图看,缺点存在于从 “理想自我” i (a) 向 “自我” m 运动的过程中。

解释的局限

拉康告诉我们,我们的语言是从他者身上习得的。这或许意味着,如果我们以前从来都没有听说过一个概念或一种说法,就不会应用这个说法对自身或者对其他人和事物作出对应的解释。这些我们以往获取的概念,或者说叫信念、成见、固化的格式塔,会对我们的语言表达造成意识不到的影响。

无意识的力量是巨大的,我们在当下说出来的每一句话或许都可以在过去我们接受过的话中找到对应的原型句子。有时候,当我们对一个事情做出解释时,或许只是为了兼容一下自己以前一个不明晰的词语,把它整合进自己的能指链里。比如我以前写过的一段话:“有的时候对方很热情,但是自己很冷漠,这是因为历史遗留的问题,当自己受到对方的鼓励或者赞美的时候,会非常感动,无言以对无可报答的感觉。这种感觉非常强烈,所以自己在某种层面上为了避免受到鼓励,会有意或者无意的闹事,比如对对方忽冷忽热,刚热完就冷了,因为我还不太适应这种热的感觉”。这段话表面上看是在解释自己的性格,实际上,它是为了应用我以前听过的一个在心理治疗里的概念,叫 “不稳定的稳定”。它的意思是:如果一个人过去经历的、对他来说不稳定的事件太多了,那么这种 “从稳定向不稳定转化” 的状态,相对于一直稳定的生活状态更能使他感到安全。因为稳定的生活迟早是要向不稳定转化的,如果一直稳定,对他来说反而是不符合以往的节奏的。

而这段话的描述,对自己的实际情况来看或许是不贴切的,但在写出来之后,写出这段话的人对 “不稳定的稳定” 这个概念有了更深的理解或误解(这个概念原本是描述人际关系的,笔者把它泛化到了生活事件上)。于是,为了认同信息的发出者,接收者自身的状态也改变了。某种意义上,接收者变成了信息发出者所期望的样子。

这并不意味着我们只能被他人的话语主导,至少写出来这段话的人是自己。为什么自己会选择不过滤这个概念?另一个方向是,当我们以后接收到的信息更多,即所谓的 “能指宝库” 更丰富时,我们的看法会和现在不一样。《哪吒之》里的申公豹说,人心中的成见就像一座大山,任你怎么努力也休想搬动。但从他的行动上来看,他是一个愚公。为什么愚公想要移山呢?因为他是不常住在山里的。

但如果你问 DEEPSEEK“在心理治疗里,不稳定的稳定是什么意思”,它的回答会和你刚才接收到的信息大相径庭。如果你认为你刚才接受的信息是在山里,那它就在山外了。除非它也进到你的山里了。它在它的山上,你的山里是它山外的一部分,如果把山里外的分界线扩远后,它的山里也可以是你的山里。但愚公移山是为了修路,而不是为了搬家。

虽说不识庐山真面目,只缘身在此山中,但在此时此刻山里的详细情况,山外的人对细节远远没有山里的人看得清楚。

我的缺点

反刍

经常回忆过去的事情,包括短期的过去和长期的过去。对回忆短期的过去来说,是一些让当时的自己感到难堪的事情,在事件经历过后,还在脑海里间歇地重演。而对回忆长期的过去,我想到了三种解释方式:

第一种是,现在的自己正在代替过去的自己,给过去的别人没有受到的惩罚。什么意思,就是我认为,别人过去对我 “不好”,但是我的理智不能去伤害别人,所以我用一种伤害自己的形式来间接地伤害别人,就形成了所谓的症状。即:看我都在伤害自己,那你们凭什么不会反思,那说明我的道德水准比你们高。

另一种情况是,过去当我想向对方表达自己的想法的时候,对方没有给出积极的回应。从斯金纳的操作性条件反射看,“表达自己而不给回应” 是一个负性的刺激,给一个负性的刺激后,使表达自己的行为减少,叫做 “正惩罚”。之后我就形成了不表达自己想法的性格,这个性格给想要了解我的人来看,也是一个正惩罚。

第二种是,现在的自己正在代替过去的别人,给过去的自己,别人没有给自己的惩罚。什么意思,就是我认为 “别人过去对我不好” 的这件事情,我也是有责任的,但是别人总是倾向于避开谈这件事情,而我的想法或许是和别人类似的,我也不愿意向别人道歉,所以我在前意识层面上总是在等别人先给我道歉。

第三种是,未完成事件的未完成的替代性满足。就是我现在认为,这件过去的事情或许是有可能出现更好的结果的,但是这个更好的结果永远也无法被我想象出来,我的想象过程卡在那里了。

防御

有时候想交朋友,但是大部分时候不想交朋友。想交朋友的是自己 “好人” 的一面,不想交的是自己懒惰的一面。

有时候,在面对面的时候知道怎么回复能让对方的感受更好,但是这个回复会被压制下来,而转成在心里说一遍。或许是因为我文字和口头的面具不完全一样。而内部言语使用的是文字面具。

不愿意麻烦别人。具体地说是,不愿意向陌生人提出自己的请求。而对父母来说,过去最多的情况是,我被动地等待他们问我想不想干嘛,而我很少向他们主动地说我想干嘛。

至少在 22 岁之前,对父母感到生气的时候都说不出来背后的原因,要么自闭,要么直接远离他们。即使到现在有时还是这样的,这纯粹是因为自己词穷,“词穷” 的意思有理亏,亏什么理?不应该说父母不对的理,“你的想法是错的” 理。但为什么父母会认为我的想法是错的呢?因为在聊天的过程中,是我先预设了对方是错的,这个观念被投射过去后,激发了对方的防御,所以对方才会认为我是错的。另一种情况是,对方之前有对我不满意的地方,但是怕伤我的心,所以这个不满意的情绪被压制了一段时间过后,被一句歧义的话给激发了。我在大部分时候,通过口头表达观点时,都没有习惯给出具体详细的解释和理由,所以会造成对方误解。不是说不能吵架,我认为只有吵架的时候才能说出自己的真心话,因为在心平气和的情况下,需求可能会随着情绪一起被压制的,对情绪的防御机制是隔离,对思维的防御机制是潜抑,在不够成熟的情况下,这两个基本防御可能会同时进行。

我对父母的期望太高了,具体地说,是想让他们多问自己一些为什么,你是怎么想的。而我自己对他们又没有做到自己的要求。还有一种情况是,父母问我为什么了,但是我半天不给回复。因为我害怕说出来的话会让他们伤心,所以最后选择的是不说。

为什么被人误解后不回怼:一是不愿意,二是不敢。误解的根源就是双方持有的信息或者前提数量、内容、推理方法不一致。你被对方误解之后,不能说对方不理解你,因为对方的 “理解” 依据的是对方的理,而不是你的理。如果我站在对方的立场上,持有和对方一致的前提,或许我也会像对方那样,对 "我" 做出了一致的判断。剔除我比对方多知道的信息、把我的前提改成别人的前提、把我放在和对方同等的位置上,这样我既理解了对方,又使对方 “理解” 了我。这是一个内摄性认同的过程。以自己的委屈换取对方的正确性。

但问题来了,我怎么会知道我所猜测对方所预设的前提和对方的实际前提一致?不管在询问对方之前还是之后,我们看到的都是对方的客体表象。所以问题还是不敢问。

极端

有时候找自己优点的时候,感觉不是真心的,因为对优点的标准高。具体怎么高?这涉及的是参照群体,我预设的标准可能是,90% 的人不具有的特性,才能被称为优点。

为什么文字的性格比口头的活跃

准备和修改的时间长,单位时间的注意资源占用少:文字有组织语言的时间,它的缓冲区比口头的大,在打字的同时可以看到,还可以根据上下文修改几遍。文字的是想到哪里写到哪里,有想法的时候随时记录,这里的一段话可能是由来自于不同时间的想法拼到一起的。现实的状况是,我一次根本说不了那么多,除非处于一种非常想说,且有说的素材的状态。这里相当于是自己语言能力的极限了。在说话的过程中,你还额外需要去控制自己的语气和音量,额外给你之前说过的话做一个短时记忆,这相对于打字都会占用更多的资源。

内部与外部言语的分离:对于内向者来说,他们常常会在心中与自己对话,这就是所谓的 “想的模式”。在这种模式下,当他们思考完毕时,内心就会有一种任务完成的感觉,进而让大脑进入休息状态。而在 “说的模式” 下,当一个人真正说出话语时,才会感受到任务的完成,随之而来的是大脑的放松。想象这样一个场景:当我准备用声音来表达某个想法时,却不自觉地进入了 “想的模式”,结果是没有发出声音,但大脑误以为话已说完,从而停止了工作。有时候在口头聊天说话的时候,回一句话会回两次,因为不确定第一次是否属于在想的模式下的。也可能是怕对方没有听见或听清。

在打字时,我们通常处于 “想的模式”,有时候我们也会小声念出文字,但这时声带并不会震动,我们只是用气息在模拟说话。如果尝试直接按照稿子朗读,则需要经过一番练习。例如,我曾尝试录制一段音频,结果发现同一句台词需要反复录好几次才能满意。这是因为过去我很少说话,所以现在说一会儿就会感到疲惫。

AI 直接改写与带动的作用:你可以用 AI 修改你的文字,使你的文字更加流畅。用量变质变规律看,AI 就是一本书,看 AIGC 和读书是差不多的,是一个学习写字的过程。

不懂装懂的情况:在和真人交流的过程中,自己对不明白的概念是不会详细地讲的。而在文字的环境下,在对某一个词语并不了解的时候,会出现假装自己懂的情况。这有时会造成用词不当或者明显的错误,比如我在前几个月才发现,以前的离散数学笔记里有一个明显的常识性的错误,公式都错了。这就和 AI 的幻觉差不多,因为我和它都是通过以前阅读过的文字按概率生成的。为什么会出现这种情况,因为在这些笔记里没有举具体的例子,只是把别人抽象的话复述一遍,先假装自己明白了再说。这是一种故意把信息熵增大的行为,形成了一种 “我明白了,但是你还没明白” 的假象,就是我比你懂得多,你还不懂,我要找一个地方超过你。这是一种不自信的表现,因为你不如我的背后其实是我不如你,我在某些地方是不如你的,所以我才需要找另外的地方去超过你。

目的上的:因为这里是主场,在出于一种追求节目效果的情况下,可能会故意地夸大一些事实。节目效果的意思是:故意地给别人留下某种印象,不管是好的还是坏的,且留下好的和坏的印象都有好处。

为什么不好意思向别人说好话

在 2014 年之前,郧县还不是十堰市的一个区,它们的经济发展水平和教育资源是相差较大的。所以在新区小学,有个同学在知道我从十堰转学过来之后,露出了一脸惊讶的表情,并说了 “羡慕我” 的话。但我当时的情绪首先是优越感,其次是优越感带来的负罪感。因为我感到和其他人都不一样。更准确地说是羞耻感,当自己和社会常模有差异时,就会出现羞耻感。

这可以从一方面解释,为什么我不愿意对别人说 “好话”。因为我可能在害怕别人和我出现一样的惭愧的情绪。

为什么有些内容不愿意删

如果写出来的东西自己觉得完全没问题,那自然不会犹豫删不删。好的一面是释放自己的表达欲,坏的一面是可能会伤人。关键是可能,它可能会伤,也可能不会伤。如果好的成分占 0.5,坏的但不伤人的成分占 0.25,结果就是不删。或者说,如果当不删 / 删想法的强度随时间变化函数的积分在一个决策区间内大于零时,最终的结果就是不删。

为什么说自己是伪善的

因为自己的行为无法被所有人都解释成是善的,这个所有人也包括自己。